| ピラミッドの謎(土建屋的見方) |

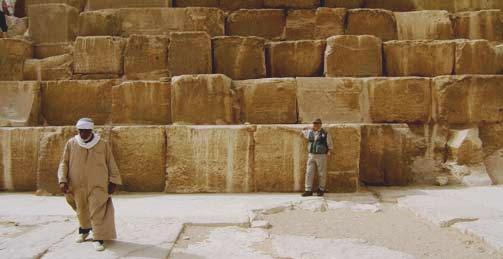

| 平成19年4月に、同期の菊谷と「エジプト・トルコ13日間の旅」に行ってきた。菊谷とは気心も分っているし、彼は英会話を趣味としているので心強い相棒である。 悠久の年を経て今も我々にロマンと謎解きをかき立てるピラミッド。エジプト考古学博物館の黄金のマスクやミイラや巨大な石造。様々な時代の遺跡が随所の残っているトルコ。何万年もかけて自然が創り上げたパムッカレやカッパドキアの不思議な地形。早朝から街に鳴り響くアザーンの旋律。エジプト・トルコは毎日が感動の連続で、期待以上の旅であった。 出発前に、ピラミッドに関する本やビデオを見て予備知識は持っていた。エジプト遺跡に関しては、日本では吉村作治氏(私の高校の山岳部の1年先輩)の著書が圧倒的に多い。彼は、「ピラミッドは王墓ではなく、宗教的な目的もあるが、ナイル川が氾濫する農閑期の農民救済の公共事業である」と説明している。石切り場には、それを裏付ける「国王万歳」とか「家に帰ったら、腹一杯パンを食おう」との落書きがあるからだという。 「ナイル川を西側に蛇行させないようにする水制工である」とする意見の学者もいた。現在発見されているピラミッド99基の内、98基はナイル川の西側に造られており、毎年氾濫するナイル川を何とか治めようとした遺産ではないかと。土木屋の私としては、出発前この説に共感を覚えていた。 ギザのホテルを出て街外れに来たら、いきなり大きなピラミッドが二つ、目に飛び込んできた。有名なクフ王とカフラー王のピラミッドである。現地ガイドは、王墓説で説明していた。カフラー王のピラミッドの玄室まで、狭い通路を中腰になって入った。玄室の石積の精密さに唖然とした。はがき1枚の隙間も無い石積を、鉄器は無く軟らかい青銅器しかない時代に、どうやってこのような平滑な面に仕上げ、その石を寸部の狂いもなく積上げたのだろうか。農民が片手間にできる仕事ではなく、専門の技術を持った石工と鍛冶工によるものであると思う。  ギザ街外のクフ王(右)とカフラー王のピラミッド  クフ王のピラミッドで 石の高さは1.5m程度 現地でピラミッドを見て「よくぞ4000年以上前に人力だけでこれだけの物を造った」と感動した。そして「これは間違いなく、王が威信をかけた国家の大事業であった」と確信した。高度な設計と測量と施工管理、石を図面通り平滑に切り出す技術、石の運搬技術(水上及び陸上)、石積みの技術等非常に高度な技術を駆使して、全国から集められた農民が数十年一日も休むことなく造り続けたものであると確信した。洪水による氾濫期にできる作業は、主として石切り場での切り出し作業と、それをいかだに乗せて建設地まで運ぶことであろう。そり状のものに乗せて斜路を押し上げて、石を所定の位置に積む作業は、水が引いた農繁期に行ったものと考えられる。 ピラミッドを現実に見て、「農閑期における農民救済の公共事業である」という意見は間違いであると確信した。しかし何の目的で造ったのかについては、益々謎が深まるばかりである。ピラミッドは確かに大きいが、ナイル川の水制工として考えるには、あまりにも小さな点でしか過ぎなかった。「ピラミッドの謎は永遠に解き明かされない」のが良いと最近は思っている。 |

| |

| スフィンクス前にて 砂嵐でほとんど見えない |